Pictures of you

“Qual è la sofferenza che non può essere condivisa?" (Don De Lillo, “Cosmopolis”, 2003)

"I've been living so long with my pictures of you that I almost believe that the pictures are all I can feel" (The Cure, "Pictures oy you", 1989)

Mia sorella è più grande di me di sei anni.

Ciò ha, e ha avuto, molteplici ripercussioni sul nostro rapporto. Non ultimo il fatto che quando lei era in preda alle turbe pubero-adolescenziali, io ero un moccioso curiosone e scemo.

Al tempo, mia sorella teneva un diario: era un quaderno rosa, con la copertina rigida e un piccolo lucchetto, sul bordo, con cui poterlo sigillare e tenerlo lontano dagli sguardi indiscreti. Soprattutto quelli di un fratello, curiosone e scemo, di sei anni più piccolo.

Ricordo di averla spiata, non so quante volte, mentre passava pomeriggi interi a scrivere su quel maledetto quaderno.

E, appena usciva di casa, mi fiondavo nella sua camera, sperando che si fosse dimenticata di chiudere il lucchetto.

Solo di recente, a distanza di quasi trent’anni, ho scoperto che in quel periodo si era presa una cotta pazzesca per un suo compagno di classe e che, su quel diario, scriveva ogni giorno i suoi tormenti di quindicenne perdutamente innamorata e non corrisposta.

Il 31 agosto 2014 un hacker è entrato nei profili iCloud di alcune famose attrici hollywoodiane e ne ha prelevato un discreto numero di foto private, per lo più di contenuto caliente, per poi pubblicarle in rete.

E si potrebbe stare ore a parlare di violazione della privacy, della morbosità e della cattiveria delle persone che sono corse a scaricare e a diffondere quelle immagini, dei social network impazziti e di sicurezza informatica.

Però forse il problema è anche che, a ben vedere, non abbiamo più un posto in cui custodire quello che vorremmo che rimanesse davvero “segreto”.

Un luogo “solo nostro”, privato, inaccessibile a tutti.

E possiamo dare la colpa a Bill Gates che si pastrugna a guardarti la cronologia del pc, a quel cornuto di Zuckenberg che ti conta le faccine che mandi con whatsapp, alla polizia che ti ascolta le telefonate e poi ti leggono le trascrizioni con le voci simulate a Studio Aperto, prima ancora che lo sappia la Procura.

Ma forse il problema è anche che, sotto sotto, siamo noi i primi a non volere che questo posto “solo nostro” esista.

Su Facebook pubblichiamo aggiornamenti di stato in cui riversiamo le nostre ansie, le nostre paure, i nostri successi e le nostre speranze.

Su Instagram, le foto dei nostri figli appena partoriti, dei nostri matrimoni e delle nostre vacanze.

Abbiamo gruppi di whatsapp con i colleghi di lavoro, i compagni di scuola e i vicini di casa.

La logica del “sei ciò che condividi” ha instaurato un meccanismo perverso per cui sentiamo la necessità di far sapere sempre e comunque ciò che ci succede al maggior numero di persone possibile.

Come se l’intensità di un’esperienza dipendesse non da quello che ci fa provare, ma da come viene accolta dagli altri, dalle reazioni che riesce a suscitare.

Abbiamo perso il gusto per l’intimità e l’abbiamo sostituito con il narcisismo di chi misura l’empatia e la solidarietà con il numero di “mi piace”, senza capire che in questa maniera stiamo distribuendo tranci delle nostre vite a chiunque ne voglia prendere un pezzo.

Tutti ora parlano di Jennifer Lawrence e delle sue poppe da sballo.

Ma tutti noi ci “spogliamo” quotidianamente e mostriamo e condividiamo ogni giorno il nostro intimo e il nostro privato, facendolo rimbalzare in giro per il mondo, dandolo in pasto alla gente.

Continuiamo a scrivere diari, proprio come mia sorella faceva più di 30 anni fa. Solo pensiamo di non avere bisogno di lucchetti.

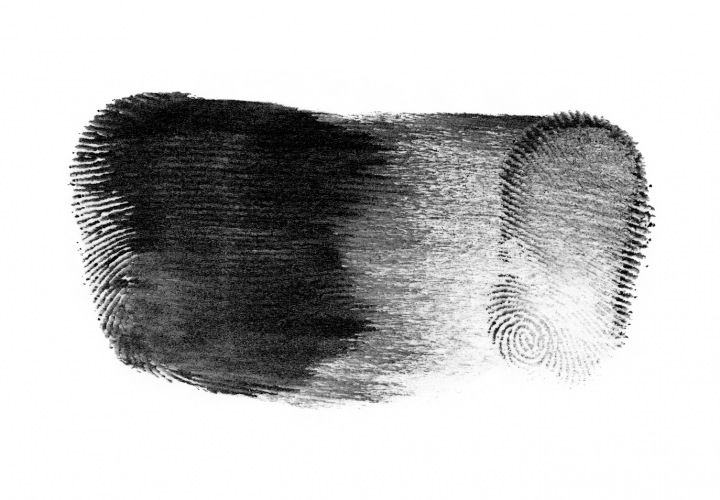

Immagine di copertina: "Slide to unlock", Evan Roth, 2012.