En arché en o logos

"Le parole sono importanti", diceva quello là.

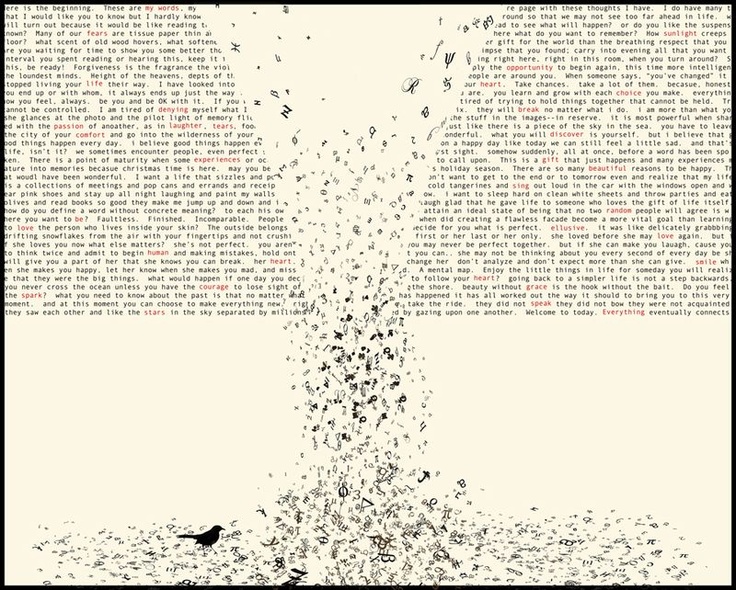

E io l'ho sempre pensato. Ho sempre avuto una piccola mania per le parole. Quand'ero piccola, ho imparato prima a parlare e poi a camminare, rivelando subito un'indole che più tardi si sarebbe affermata. Più avanti, non era raro che mi soffermassi a sfogliare il dizionario o l'enciclopedia per scoprire cosa si nascondesse dietro quei caratteri in neretto. E, col tempo, le parole hanno assunto un ruolo sempre più rilevante: ne ho fatto un culto, una piccola ossessione, una passione e, volendo, ne potrei fare una professione. Provo un fastidio viscerale quando vengono maltrattate e le coccolo e le vezzeggio sulle pagine di un blog e nei dibattii con gli amici.

Eppure, che ci crediate o no, io, con le parole, non sono per niente brava. Ne conosco la morfologia, la formazione, l'etimologia, la struttura (un po' meno la dizione), il corrispondente in altre due o tre lingue. Le catalogo con un'occhiata, le seziono e le scompongo nella loro minima parte e so come disporle in una frase. Ma mi manca riuscire a ordinare i pensieri per farlo, a mettere insieme il coraggio per buttarle fuori.

Un foglio bianco mi lancia nel panico, un "Questa cosa non mi va bene" mi resta incastrato in gola come un boccone amaro, mascherato da un sorriso imbarazzato ed esitante. Per non parlare di una frase take-away per sentimenti che provo col contagocce, come "Ti voglio bene": resta dubbiosa e sospesa tra le cose non dette, lasciando inattese le aspettative degli altri, che quelle stesse parole le usano come una cosa di poco conto, un oggetto usa-e-getta che si butta lì e prima o poi si dimentica.

Forse è per questa mia incapacità di usare le parole che le parole, nella mia vita, hanno assunto tanta importanza.

Ho aperto le orecchie per godermi il suono delle parole in sé, in italiano, in altre lingue, sviluppando una predilezione particolare per la musicalità fricativa del portoghese. Ho spalancato i timpani per tendere l'orecchio agli altri, diventando un'ottima ascoltatrice, ma una pessima consigliera, perché quello che penso raramente riesce a uscire dalle quattro pareti dei miei pensieri.

Nella mia crisi da adolescente incazzata col mondo, invece di tormentare i miei padiglioni auricolari con la rabbia del punk o del metal, l'ho fatto ascoltando un genere fatto praticamente solo di un flusso ininterrotto di parole (ebbene sì, ho ascoltato rap per anni).

L'ho abbandonato più avanti, quando ho scoperto chi alle parole sa affiancare anche la musica. Per lo più semplice, lineare: un giro armonico, un arpeggio di chitarra, le parole sempre al centro, cantate da una voce nuda e discreta. E non è raro che in quelle parole ci trovi pensieri che neanche io sapevo di pensare, perfette espressioni della mia solitudine.

Ho divorato libri per cercare qualcuno che riuscisse a esprimere per me quello che provavo, ma che non riuscivo a tirare fuori. In un certo periodo ho anche pensato di voler fare la traduttrice per prendere le parole altrui, toccarle, plasmarle, farle mie, per convogliare quelle parole a qualcun altro con il mio stesso deficit di parole. Ma forse l'idea non mi stuzzica più: ho troppo rispetto per le parole di chi le sa usare per trasformarle col mio tocco in un ammasso informe di caratteri nero su bianco.

"In principio era il verbo".

Alla fine, invece, non lo so.